1. Religion : faits et déclarations

Bienveillance ou consolidation du pouvoir ? Le christianisme, en particulier dans ses formes institutionnalisées, s’est souvent présenté comme une force de paix, de charité et de guidance morale. Cependant, un examen plus attentif des événements historiques révèle une image plus complexe.

Les Croisades (1096–1291) : Initiées par l’Église catholique, ces campagnes militaires visaient à reprendre Jérusalem au pouvoir musulman. Elles entraînèrent d’importantes pertes humaines, des destructions culturelles et des animosités durables entre les communautés chrétiennes et musulmanes. La Première Croisade à elle seule provoqua le massacre de milliers de Juifs et de musulmans à Jérusalem.

L’Inquisition (XIIe–XIXe siècles) : L’Église catholique mit en place des tribunaux pour identifier et éliminer l’hérésie. Ces inquisitions entraînèrent la torture et l’exécution de milliers de personnes, en particulier durant l’Inquisition espagnole, où les suspects d’hérésie étaient brûlés vifs.

Colonialisme et activité missionnaire : Les puissances coloniales européennes justifiaient souvent leurs conquêtes par une « mission civilisatrice » incluant la diffusion du christianisme. Cela mena à la suppression des cultures autochtones, à des conversions forcées et à l’imposition de systèmes valorisant les normes religieuses européennes au détriment des traditions locales.

Mouvement de Lausanne : Bien que le christianisme ait incontestablement contribué à l’art, à l’éducation et aux services sociaux, ces contributions furent souvent liées à des efforts visant à consolider le pouvoir et le contrôle sur des populations diverses.

Islam : conquête, contrôle social et autorité institutionnalisée. L’islam, apparu au VIIe siècle, s’est rapidement étendu au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au-delà, principalement par la conquête militaire, la coercition et la centralisation politique. Sa propagation ne fut pas une influence culturelle bénigne, mais une imposition systématique de l’autorité religieuse sur des populations diverses.

Les califats rashidun et omeyyade (632–750) : Après la mort du prophète Mahomet, l’empire islamique s’étendit par des campagnes militaires. Les peuples conquis furent souvent soumis, taxés (jizya) et placés sous la loi islamique (charia), qui institutionnalisait des hiérarchies religieuses et restreignait les libertés des non-musulmans. La résistance ou la dissidence étaient fréquemment punies.

Al-Andalus (711–1492) : Bien que certains récits évoquent la coexistence culturelle, la réalité impliquait une application systématique de l’autorité islamique. Les non-musulmans faisaient face à des restrictions légales, des conversions forcées eurent lieu et les périodes de persécution furent courantes. L’activité intellectuelle et le progrès scientifique existaient, mais toujours sous surveillance religieuse, limitant la libre pensée et la recherche indépendante.

Genre et contrôle familial : Dès les premiers califats, la loi islamique restreignait l’autonomie des femmes dans le mariage, le divorce, l’héritage et la vie publique. La polygynie, les codes vestimentaires stricts et la tutelle masculine renforçaient le contrôle patriarcal. Les structures familiales institutionnalisaient l’obéissance à l’autorité masculine et aux normes religieuses, avec des sanctions corporelles ou légales en cas de désobéissance.

Répression de la dissidence : L’apostasie, le blasphème et la critique des autorités religieuses étaient punissables par la loi, parfois de mort. Cela créa un environnement où l’obéissance et la conformité étaient imposées, limitant l’innovation sociale et la liberté de pensée.

Hiérarchies sociales : Les non-musulmans et les groupes de statut inférieur étaient soumis à une discrimination systémique, incluant la taxation, des droits restreints et une participation politique limitée. La loi religieuse était le principal instrument de maintien de la stratification sociale.

Islam politique moderne : Les tentatives de créer une « démocratie islamique » sont historiquement et doctrinalement contradictoires. Un gouvernement fondé sur la loi religieuse privilégie nécessairement l’obéissance aux autorités religieuses au détriment de la souveraineté populaire, sapant ainsi les principes démocratiques. Les mouvements islamistes cherchant le pouvoir politique ont souvent conduit à des régimes autoritaires, à la répression de la libre expression et à l’application de hiérarchies sociales.

Résumé : La trajectoire historique de l’islam démontre un schéma constant de conquête, de hiérarchie, de contrôle social, de restrictions de genre et de minorités, ainsi que de répression de la dissidence. L’idée d’une coexistence pacifique ou d’une adaptation démocratique est souvent une rationalisation moderne, non représentative des doctrines ou pratiques historiques fondamentales de la religion.

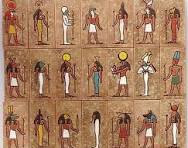

Inclusivité et pluralisme culturel. Les religions polythéistes, pratiquées dans les civilisations antiques telles que la Grèce, Rome et l’Égypte, embrassaient souvent une multiplicité de divinités et de pratiques culturelles.

Intégration culturelle : Les sociétés polythéistes étaient généralement inclusives, permettant l’intégration de diverses divinités et traditions. Cette ouverture favorisait les échanges culturels et le mélange des coutumes.

Légitimation politique : Les dirigeants s’associaient souvent aux divinités pour légitimer leur autorité. Si cela fournissait un cadre culturel unificateur, cela renforçait aussi les structures hiérarchiques et la centralisation du pouvoir.

Déclin et transformation : L’essor des religions monothéistes, notamment le christianisme, entraîna le déclin des pratiques polythéistes. La transition fut souvent marquée par la suppression des traditions polythéistes et l’imposition de nouvelles normes religieuses. L’accent du polythéisme sur l’inclusivité et le pluralisme culturel permettait une diversité d’expressions de croyance et de pratique, mais s’articulait aussi avec des structures politiques pouvant limiter l’autonomie individuelle.

Structures de pouvoir et autonomie humaine. En comparant les impacts historiques de ces systèmes religieux, plusieurs schémas apparaissent : Centralisation de l’autorité : les trois traditions religieuses ont été associées à la centralisation du pouvoir — que ce soit par l’Église dans le christianisme, le califat dans l’islam ou le droit divin des rois dans les sociétés polythéistes. Cette centralisation limitait souvent l’autonomie individuelle et la dissidence. Suppression culturelle : la diffusion de ces religions s’accompagnait fréquemment de la suppression des cultures et pratiques autochtones, en particulier durant les périodes coloniales et dans les régions où la conversion religieuse fut imposée.

Chaque tradition a été liée à l’établissement et au maintien de hiérarchies sociales. Dans le christianisme, cela se manifestait dans le système féodal ; dans l’islam, à travers la structure califale ; et dans les sociétés polythéistes, via les systèmes de caste ou de classe. Bien que ces religions aient contribué au développement culturel et intellectuel, leurs trajectoires historiques reflètent également des schémas de contrôle et de limitation de l’autonomie humaine. Cette analyse offre un examen critique des impacts historiques du christianisme, de l’islam et du polythéisme, en soulignant les complexités et contradictions inhérentes à leurs rôles dans la société. La section suivante abordera le rôle de la religion dans l’éducation, explorant comment les doctrines religieuses ont influencé les systèmes éducatifs et leurs implications pour le développement humain.

Approche éducative islamique – Aperçu historique

Éducation islamique ancienne (VIIe–Xe siècles)

Faits clés :

Le Coran comme fondement : l’éducation dans l’islam ancien était principalement centrée sur la mémorisation et la compréhension du Coran.

Écoles de mosquée (classes de madrasa/masjid) :

- Les premiers rassemblements éducatifs avaient souvent lieu dans les mosquées.

- Les élèves apprenaient la récitation du Coran, l’alphabétisation de base et l’instruction morale/religieuse.

Figures marquantes :

- Le prophète Muhammad (570–632) a mis l’accent sur l’apprentissage et la lecture ; il aurait dit : « Cherchez la connaissance même si vous devez aller en Chine ».

- Programme : axé sur le Coran, les Hadiths (paroles du Prophète), la littératie arabe de base et les obligations religieuses.

Restrictions / limites initiales :

L’éducation était principalement religieuse ; les sciences séculières étaient secondaires.

Au départ, l’éducation des filles était limitée ; l’accent était surtout mis sur les garçons pour l’instruction religieuse.

L’accès dépendait de l’appartenance communautaire et des ressources financières.

Éducation islamique médiévale (Xe–XVe siècles)

Établissements / Institutions :

Système des madrasas :

- Les premières madrasas formelles apparurent au Xe siècle (ex. : Nizamiyya à Bagdad, fondée en 1065 par Nizam al-Mulk).

- Elles offraient un programme structuré, des bourses et formaient les savants religieux (ulémas).

Enseignement privé : les savants donnaient également des cours particuliers dans des maisons ou de petites écoles.

Extension du programme :

Les études religieuses restaient primordiales (Coran, Hadith, Fiqh – jurisprudence islamique).

Elles incluaient progressivement les mathématiques, la médecine, l’astronomie, la logique et la philosophie, notamment dans des villes comme Bagdad, Cordoue, Le Caire.

Restrictions / faits :

Les femmes avaient un accès limité ; les élites féminines étudiaient parfois à domicile avec des tuteurs privés.

Les non-musulmans pouvaient gérer des écoles mais généralement sous restrictions communautaires ou étatiques.

Les sciences séculières étaient parfois vues comme complémentaires au savoir religieux, mais pas universellement encouragées.

Période moderne précoce (XVIe–XIXe siècles)

Faits clés / Établissements :

Empire ottoman : Des madrasas soutenues par l’État existaient dans des villes comme Istanbul. Programme : études coraniques, jurisprudence, théologie, logique, arithmétique, histoire.

Asie du Sud (Empire moghol) : Un vaste réseau de madrasas et d’écoles coraniques ; institutions notables comme Darul Uloom Deoband (fondée en 1866).

Réforme du programme :

Certaines madrasas commencèrent à introduire des matières modernes comme la médecine, l’astronomie et la grammaire.

Restrictions / faits :

La ségrégation de genre persistait ; les madrasas féminines formelles étaient rares.

L’éducation non religieuse était souvent limitée dans sa portée et contrôlée par les autorités religieuses.

Éducation islamique moderne (XXe–XXIe siècles)

Réformes étatiques :

Des pays comme l’Égypte, l’Arabie Saoudite, le Pakistan ont établi des madrasas et des universités islamiques soutenues par l’État.

Exemples : l’université Al-Azhar (Le Caire) a modernisé son programme pour inclure les sciences, le droit et les études internationales.

Intégration de l’éducation séculière :

De nombreuses madrasas modernes incluent les mathématiques, les sciences et les langues aux côtés des études religieuses traditionnelles.

Diffusion mondiale :

Les écoles islamiques existent désormais dans le monde entier, de l’Indonésie à l’Europe et à l’Amérique du Nord.

Restrictions / faits :

Certains pays limitent l’inscription des filles dans les écoles religieuses traditionnelles (bien que cela change dans de nombreuses régions).

Les programmes sont parfois strictement contrôlés pour se conformer aux lois nationales ou religieuses.

Les tensions politiques ou sectaires influencent parfois le contenu de l’enseignement religieux.

Principes clés de l’approche éducative islamique

- Centralité religieuse : Coran, Hadith, Fiqh comme études fondamentales.

- Instruction morale et éthique : l’éducation est holistique — développement intellectuel et moral.

- Relation enseignant-élève : insistance sur le respect, le mentorat et la transmission orale.

- Apprentissage communautaire : les mosquées, madrasas et tuteurs privés servent de pôles d’enseignement.

- Adaptabilité : au fil des siècles, les programmes se sont élargis pour inclure les mathématiques, l’astronomie, la médecine et les sciences modernes.

Sur la base des droits de l'homme, nous pouvons parvenir au résumé suivant :

- Pratique privée : Les individus peuvent croire ce qu'ils veulent, dans la sphère privée.

- Propagation publique restreinte : Pas de prédication, de prosélytisme ou d'activisme religieux en dehors des espaces privés désignés.

- Espaces dédiés uniquement : Les services religieux autorisés uniquement dans des zones spécifiques et enregistrées.

- Sanctions pour propagation publique : L'application concerne les actes publics, pas la croyance privée elle-même.

Religion et éducation

1. Religologie : définition

La religologie est l’étude scientifique de la religion comme phénomène humain et social. Elle examine les croyances, doctrines, rituels, textes et institutions religieuses sans promouvoir ni pratiquer aucune foi. Contrairement à la théologie, qui interprète la religion depuis une perspective croyante, la religologie est descriptive, analytique et comparative.

- Elle étudie les religions sous l’angle historique, sociologique, psychologique et anthropologique.

- Elle analyse l’impact social, politique et culturel des religions, y compris leur rôle dans la formation des lois, de l’éthique et des hiérarchies.

- La religologie reconnaît la diversité des systèmes de croyances — du monothéisme au polythéisme en passant par l’animisme — et évalue objectivement leur influence sur les sociétés humaines.

Point clé : la religologie n’est pas un outil d’endoctrinement ; c’est une discipline qui permet de comprendre les religions comme forces sociales et culturelles, et non comme sources d’autorité morale ou divine.

2. La religologie comme science

La religologie se qualifie de science car elle respecte des principes empiriques, analytiques et méthodologiques :

- Observation empirique : les religions sont étudiées à travers des archives historiques, des textes, des rituels et des cultures matérielles. Les preuves sont recueillies de manière systématique.

- Méthode comparative : les chercheurs examinent les similitudes et différences entre systèmes religieux, identifiant des schémas en matière de doctrine, de contrôle social, de rôles de genre et de hiérarchie.

- Analyse critique : les revendications d’autorité morale ou de vérité divine ne sont pas acceptées sur la foi ; les religions sont évaluées selon leurs conséquences sociales et leur logique interne.

- Pouvoir explicatif et prédictif : la religologie éclaire des phénomènes tels que les conflits religieux, la stratification sociale ou l’oppression de genre, apportant une compréhension du comportement humain sous influence religieuse.

Exemples d’enseignements scientifiques :

- Les religions monothéistes centralisent souvent l’autorité, imposent l’obéissance hiérarchique et limitent la dissidence.

- Les systèmes polythéistes offrent généralement plus de pluralisme, de flexibilité et d’autonomie individuelle.

- Les doctrines religieuses sont historiquement corrélées à des restrictions sociales, telles que l’inégalité de genre, le contrôle familial ou l’oppression politique.

3. Exigences fondamentales pour les processus éducatifs

Lorsque la religologie est incluse dans l’éducation, certains principes doivent être strictement respectés :

- Programme laïc : l’étude des religions doit rester descriptive, analytique et impartiale. Les élèves doivent apprendre à les comprendre comme phénomènes sociaux, et non comme prescriptions morales.

- Accent sur la pensée critique : les élèves doivent évaluer de façon critique les textes, doctrines et institutions religieuses, en comprenant leurs impacts historiques et contemporains sans influence de croyance.

- Perspective comparative : les programmes doivent inclure plusieurs systèmes religieux (christianisme, islam, hindouisme, polythéisme, systèmes séculiers) pour illustrer les schémas de contrôle social, de hiérarchie et de liberté.

- Neutralité éthique : les enseignants ne peuvent promouvoir aucune vision religieuse ni favoriser un groupe. L’objectif est la connaissance et la compréhension, non la conversion ni l’instruction morale.

- Documentation et preuves : toute affirmation doit s’appuyer sur des sources historiques, études sociologiques et recherches scientifiques, et non sur des anecdotes ou doctrines.

4. L’éducation doit interdire strictement toute propagation religieuse

Un principe central de l’éducation moderne est la séparation absolue entre enseignement et endoctrinement religieux :

- Aucune participation à des pratiques de foi : les élèves ne doivent pas participer à des prières, rituels ou cérémonies religieuses.

- Aucune promotion de systèmes de croyances : les enseignants ne peuvent pas défendre de vérités religieuses, d’impératifs moraux ou d’autorité divine dans l’enseignement.

- Prévention de la pression sociale : l’influence religieuse peut créer des hiérarchies, de la discrimination ou de la pression entre pairs, ce qui compromet l’égalité et la liberté de pensée.

- Précédents juridiques et éthiques : les cadres internationaux des droits humains (ex. UNESCO, Déclaration universelle des droits de l’homme) reconnaissent le droit à une éducation laïque, impartiale et protégée contre toute coercition religieuse.

Conclusion : les religions peuvent être étudiées scientifiquement via la religologie, mais l’éducation ne doit jamais servir de plateforme à la propagation ou à l’endoctrinement. Un enseignement laïque, critique et comparatif garantit que les élèves développent une pensée indépendante, une culture générale et une autonomie sociale, libérées des schémas historiques de contrôle imposés par les institutions religieuses.