1. 宗教:事実と宣言

慈愛か、それとも権力の集中か? 特に制度化された形態のキリスト教は、平和・慈善・道徳的指導の力として自らを位置づけてきた。しかし、歴史的事実を詳しく検証すると、より複雑な実像が浮かび上がる。

十字軍(1096–1291年):カトリック教会が主導したこの軍事遠征は、イスラム勢力からエルサレムを奪還することを目的としていた。しかしその結果、多くの命が失われ、文化が破壊され、キリスト教徒とイスラム教徒の間に長期的な敵対関係が生じた。第1回十字軍だけでも、エルサレムで数千人のユダヤ人とイスラム教徒が虐殺された。

異端審問(12~19世紀):カトリック教会は異端を特定し排除するために審問所を設立した。この制度は数千人の拷問・処刑をもたらし、とりわけスペイン異端審問では、多くの人々が火刑に処された。

植民地主義と宣教活動:ヨーロッパ列強はしばしば「文明化の使命」という名目で征服を正当化し、その一環としてキリスト教を広めた。結果として、先住民文化は抑圧され、改宗を強いられ、ヨーロッパ中心の宗教的規範が現地の伝統に取って代わった。

ローザンヌ運動:キリスト教が芸術・教育・社会福祉に貢献したことは否定できないが、これらの貢献はしばしば権力と支配の強化という目的と結びついていた。

征服・社会的支配・制度化された権威。7世紀に出現したイスラム教は、軍事的征服・強制・政治的中央集権を通じて中東・北アフリカ、さらにはその先へと急速に拡大した。それは穏やかな文化交流ではなく、多様な民族に対する宗教的権威の体系的な押し付けであった。

正統カリフおよびウマイヤ朝(632–750年):預言者ムハンマドの死後、イスラム帝国は軍事遠征によって拡大した。征服された人々は服従を強いられ、ジズヤ税を課され、シャリーア法の下で権利を制限された。抵抗や背教はしばしば死刑で処罰された。

アル・アンダルス(711–1492年):一部の記録では文化的共存が語られるが、実際にはイスラム権力の制度的強制が行われていた。非イスラム教徒には法的制限が課され、改宗の強制や迫害の時期が頻繁に見られた。知的活動や科学の発展はあったが、常に宗教的監督の下に置かれ、自由な思考や探求は制限された。

性と家庭支配:初期のカリフ時代から、イスラム法は結婚・離婚・相続・公共生活における女性の自立を制限した。一夫多妻制、厳格な服装規定、男性後見制度は父権的支配を強化した。家族構造は男性権威と宗教規範への服従を制度化し、反抗すれば法的または肉体的な罰を受けた。

異論の抑圧:背教・冒涜・宗教権威への批判は法律で罰せられ、ときに死刑に処された。これにより、従順と同調が強制され、社会的革新や思想の自由が抑圧された。

社会的階層:非イスラム教徒や下層階級は体系的な差別を受けた。税の負担、権利の制限、政治参加の欠如などである。宗教法は社会階層を維持する主要な手段であった。

現代政治イスラム:いわゆる「イスラム的民主主義」を構築しようとする試みは、歴史的にも教義的にも矛盾している。宗教法に基づく統治は、民衆主権よりも宗教権威への服従を優先し、民主主義の原則を損なう。政治的権力を追求するイスラーム主義運動は、多くの場合、権威主義体制・言論の自由の制限・社会的階層の強化をもたらした。

要約:イスラム教の歴史的展開は、征服・階層・社会的支配・性および少数派の抑圧・異論封殺という一貫したパターンを示している。平和的共存や民主的適応という概念は、しばしば現代的合理化に過ぎず、宗教の基本教義や実際の歴史的実践を反映していない。

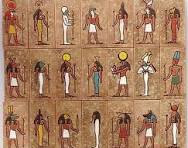

包摂性と文化的多元性。古代ギリシャ、ローマ、エジプトなどで実践された多神教は、複数の神々や多様な文化的慣習を受け入れる傾向を持っていた。

文化的統合:多神教社会は一般的に開放的であり、さまざまな神や慣習の融合を許容した。この開放性は文化交流と伝統の融合を促進した。

政治的正統性:統治者たちはしばしば神々と自らを同一視し、権力を正当化した。これにより文化的統一が生まれたが、同時に階層構造と権力集中も強化された。

衰退と変容:特にキリスト教の台頭により、多神教は衰退した。この移行は、古い信仰の抑圧と新しい宗教規範の導入を伴った。多神教の包摂性と文化的多様性への重視は、多様な信仰形態を可能にしたが、個人の自律を制限する政治的構造と結びついていた。

権力構造と人間の自律性。これらの宗教体系の歴史的影響を比較すると、いくつかの共通した傾向が見られる。権威の集中 ― 三つの宗教伝統はいずれも権力の集中と関連している。キリスト教では教会を通じ、イスラム教ではカリフ制を通じ、多神教社会では神権王制を通じて、個人の自律と異論が制限された。文化の抑圧 ― これらの宗教の拡大は、しばしば土着文化や慣習の抑圧を伴い、特に植民地時代や強制改宗の行われた地域で顕著であった。

これらの伝統はいずれも社会的階層の形成と維持に関与してきた。キリスト教では封建制度、イスラム教ではカリフ制、多神教社会では身分制度として現れた。これらの宗教は文化的・知的発展に貢献した一方で、歴史的展開は同時に支配と人間の自律制限の構造を示している。本分析は、キリスト教・イスラム教・多神教の歴史的影響を批判的に検討し、社会におけるそれらの複雑で矛盾した役割を明らかにする。次の節では、宗教が教育制度と人間発達にどのように影響してきたかを探る。

イスラム教育のアプローチ – 歴史的概要

初期イスラム教育(7〜10世紀)

主要事項:

クルアーンを基盤とする教育: 初期のイスラム教育は、主にクルアーンの暗記と理解に焦点を当てていました。

モスク学校(マドラサ/モスククラス):

- 初期の教育集会はしばしばモスクで行われました。

- 学生はクルアーンの朗読、基礎的な読み書き、道徳・宗教教育を学びました。

著名な人物:

- ムハンマド(570–632 CE)は学習と識字の重要性を強調し、『たとえ中国に行くとしても知識を求めよ』と述べたと伝えられています。

- カリキュラム: クルアーン、ハディース(預言者の言行録)、基礎的アラビア語読み書き、宗教的義務に重点を置いていました。

制限・初期の制約:

教育は主に宗教中心であり、世俗科学は副次的でした。

当初、女子教育は限られており、主に男子に宗教教育が行われていました。

教育へのアクセスは、コミュニティの所属や財政的資源に依存しました。

中世イスラム教育(10〜15世紀)

設立・機関:

マドラサ制度:

- 最初の正式なマドラサは10世紀に登場(例: バグダードのニザーミーヤ、1065年にニザーム・アル=ムルクが設立)。

- 体系的なカリキュラム、奨学金、宗教学者(ウラマー)の養成を提供しました。

個別指導: 学者たちは家庭や小規模学校でも個別授業を提供していました。

カリキュラムの拡張:

宗教研究が主軸(クルアーン、ハディース、フィクフ=イスラム法学)。

徐々に数学、医学、天文学、論理学、哲学が取り入れられ、特にバグダード、コルドバ、カイロの都市で発展しました。

制約・事実:

女性のアクセスは限られており、上流階級の女性は家庭で個人教師から学ぶこともありました。

非ムスリムが学校を運営することは可能でしたが、通常コミュニティまたは国家の制約下にありました。

世俗科学は宗教知識を補完するものとして捉えられることがありましたが、普遍的に奨励されていたわけではありません。

近世初期(16〜19世紀)

主要事項・設立:

オスマン帝国: イスタンブールなどの都市には国家支援のマドラサが存在しました。 カリキュラム: クルアーン研究、法学、神学、論理学、算術、歴史。

南アジア(ムガル帝国): マドラサおよびクルアーン学校の大規模ネットワークが存在。主要な教育機関としてDarul Uloom Deoband(1866年設立)がありました。

カリキュラム改革:

一部のマドラサでは医学、天文学、文法などの現代科目を導入し始めました。

制約・事実:

性別による隔離は続き、正式な女子マドラサは稀でした。

非宗教教育は範囲が限定され、宗教当局による管理下にありました。

現代イスラム教育(20〜21世紀)

国家改革:

エジプト、サウジアラビア、パキスタンなどの国では、政府支援のマドラサやイスラム大学を設立。

例: アル=アズハル大学(カイロ)は、科学、法、国際研究を含むカリキュラムを現代化。

世俗教育との統合:

現代のマドラサでは、伝統的宗教教育と並行して数学、科学、言語も学ばれています。

世界的普及:

イスラム学校はインドネシアからヨーロッパ、北米まで、世界中に存在します。

制約・事実:

一部の国では伝統的宗教学校での女子の入学を制限していますが、多くの地域で変化が進行中です。

カリキュラムは国家または宗教法に準拠するよう厳しく管理されることがあります。

政治的または宗派的緊張が教育内容に影響を与えることがあります。

イスラム教育アプローチの主要原則

- 宗教の中心性: クルアーン、ハディース、フィクフを主要科目とする。

- 道徳・倫理教育: 教育は知的・道徳的発展を含む全人的アプローチ。

- 教師と学生の関係: 尊敬、指導、口頭伝承を重視。

- コミュニティベースの学習: モスク、マドラサ、個人教師が学習の拠点となる。

- 適応性: 世紀を経て、カリキュラムは数学、天文学、医学、現代科学へと拡張。

人権に基づき、次の要約にまとめることができます:

- 私的実践:個人はプライベートで自由に信仰を持つことができます。

- 公的伝播の制限:指定された私的空間外での説教、布教、宗教活動は禁止。

- 専用スペースのみ:宗教サービスは特定の登録された場所でのみ許可されます。

- 公的伝播に対する罰則:執行は公開行為に適用され、個人の信仰には適用されません。

宗教と教育

1. 宗教学: 定義

宗教学は、宗教を人間および社会現象として科学的に研究する学問です。信仰を推奨したり実践したりすることなく、宗教的信念、教義、儀式、文献、制度を研究します。神学が信仰的観点から宗教を解釈するのに対し、宗教学は記述的、分析的、比較的アプローチを取ります。

- 宗教を歴史的、社会学的、心理学的、文化人類学的観点から研究します。

- 宗教が法律、倫理、階層構造の形成に与える社会的、政治的、文化的影響を分析します。

- 宗教学は一神教、多神教、アニミズムなど多様な信仰体系を認識し、社会への影響を客観的に評価します。

重要点: 宗教学は洗脳の道具ではなく、宗教を社会的・文化的力として理解する学問であり、道徳的または神的権威の源泉として扱うものではありません。

2. 科学としての宗教学

宗教学は、経験的、分析的、方法論的原則を遵守するため、科学と見なされます:

- 経験的観察: 宗教は歴史的記録、文献、儀式、物質文化を通じて研究され、証拠は体系的に収集されます。

- 比較方法: 学者は宗教体系間の類似点と相違点を検討し、教義、社会統制、性別役割、階層構造のパターンを特定します。

- 批判的分析: 道徳的権威や神的真理の主張は信仰によって受け入れられず、宗教は社会的結果や内部論理に基づいて評価されます。

- 予測および説明能力: 宗教学は宗教的動機の紛争、社会的階層化、性差別などの現象を説明し、宗教の影響下での人間行動の洞察を提供します。

科学的洞察の例:

- 一神教は権威を中央集権化し、階層的服従を強制し、異議を制限する傾向があります。

- 多神教システムは一般により多くの多元性、柔軟性、個人の自律性を許容します。

- 宗教教義は歴史的に性別不平等、家族統制、政治的抑圧などの社会的制約と相関しています。

3. 教育プロセスの基本要件

宗教学を教育に取り入れる際には、以下の原則を厳守する必要があります:

- 世俗的カリキュラム: 宗教研究は記述的、分析的、非党派的である必要があります。学生は宗教を道徳的規範ではなく、社会現象として学ぶべきです。

- 批判的思考の重視: 学生は宗教文献、教義、制度を批判的に評価し、歴史的・現代的影響を理解しながら、信じることを強制されないようにします。

- 比較の視点: カリキュラムには複数の宗教体系(キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、多神教、世俗的信念体系)を含め、社会統制、階層構造、自由のパターンを示すべきです。

- 倫理的中立性: 教育者は特定の宗教的世界観を促進したり、特定の集団を優遇したりしてはいけません。目的は知識と理解であり、改宗や道徳教育ではありません。

- 文書化と証拠: 宗教に関する主張は、歴史記録、社会学的研究、科学的研究によって裏付けられるべきであり、逸話や教義的主張に依存してはなりません。

4. 教育における宗教布教の厳格禁止

現代教育の中心原則は、教育と宗教的洗脳を絶対に分離することです:

- 信仰実践への参加禁止: 学生は祈り、儀式、宗教行事に参加する必要はなく、許可もされません。

- 信念体系の促進禁止: 教師は授業で宗教的真理主張、道徳命令、神的権威を擁護できません。

- 社会的圧力の防止: 宗教的影響は階層、差別、仲間圧力を生み、平等と思想の自由を損なう可能性があります。

- 法的・倫理的先例: 国際人権の枠組み(例: UNESCO、国連人権宣言)は、世俗的で偏りのない教育と宗教的強制からの保護の権利を認めています。

結論: 宗教は宗教学を通じて科学的に研究できますが、教育プロセスが布教や洗脳の場となってはいけません。世俗的、批判的、比較的な学習により、学生は独立した思考、文化的リテラシー、社会的自律性を発展させ、宗教機関が歴史的に課してきた統制パターンから自由になります。