1. Religion: Fakten und Erklärungen

Wohltätigkeit oder Machtkonsolidierung? Das Christentum, insbesondere in seinen institutionalisierten Formen, hat sich oft als Kraft für Frieden, Nächstenliebe und moralische Führung dargestellt. Eine genauere Betrachtung historischer Ereignisse zeigt jedoch ein komplexeres Bild.

Die Kreuzzüge (1096–1291): Von der katholischen Kirche initiiert, sollten diese militärischen Feldzüge Jerusalem von der muslimischen Herrschaft zurückerobern. Sie führten zu massiven Verlusten an Menschenleben, kultureller Zerstörung und dauerhaften Feindseligkeiten zwischen christlichen und muslimischen Gemeinschaften. Allein der Erste Kreuzzug führte zum Massaker an Tausenden von Juden und Muslimen in Jerusalem.

Die Inquisition (12.–19. Jahrhundert): Die katholische Kirche richtete Tribunale ein, um Häresie zu identifizieren und auszurotten. Diese Inquisitionen führten zur Folter und Hinrichtung Tausender, insbesondere während der Spanischen Inquisition, als Verdächtige auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden.

Kolonialismus und Missionierung: Europäische Kolonialmächte rechtfertigten ihre Eroberungen häufig durch eine 'zivilisatorische Mission', die auch die Verbreitung des Christentums einschloss. Dies führte zur Unterdrückung indigener Kulturen, zu Zwangsbekehrungen und zur Errichtung von Systemen, die europäische religiöse Normen über einheimische Traditionen stellten.

Lausanner Bewegung: Obwohl das Christentum zweifellos zu Kunst, Bildung und sozialem Dienst beigetragen hat, waren diese Beiträge oft mit dem Bestreben verbunden, Macht und Kontrolle über verschiedene Bevölkerungen zu festigen.

Islam: Eroberung, soziale Kontrolle und institutionalisierte Autorität. Der Islam, der im 7. Jahrhundert entstand, breitete sich rasch über den Nahen Osten, Nordafrika und darüber hinaus aus – hauptsächlich durch militärische Eroberung, Zwang und politische Zentralisierung. Seine Ausbreitung war keine harmlose kulturelle Bewegung, sondern eine systematische Durchsetzung religiöser Autorität über unterschiedliche Bevölkerungen.

Raschidun- und Umayyaden-Kalifate (632–750): Nach dem Tod des Propheten Mohammed dehnte sich das islamische Reich durch militärische Feldzüge aus. Die eroberten Völker wurden oft unterworfen, besteuert (jizya) und der Scharia unterstellt, die religiöse Hierarchien festschrieb und die Freiheiten von Nichtmuslimen einschränkte. Widerstand oder Abweichung wurden häufig hart bestraft.

Al-Andalus (711–1492): Obwohl manche Erzählungen kulturelles Zusammenleben betonen, bestand die Realität in der systematischen Durchsetzung islamischer Autorität. Nichtmuslime unterlagen rechtlichen Beschränkungen, Zwangsbekehrungen kamen vor, und Verfolgungsphasen waren häufig. Geistige Tätigkeit und wissenschaftlicher Fortschritt existierten, standen jedoch stets unter religiöser Aufsicht, was freie Forschung und unabhängiges Denken einschränkte.

Geschlecht und familiäre Kontrolle: Seit den ersten Kalifaten schränkte das islamische Recht die Autonomie der Frauen in Ehe, Scheidung, Erbschaft und öffentlichem Leben ein. Polygynie, strenge Kleidungsvorschriften und männliche Vormundschaft festigten die patriarchale Kontrolle. Familienstrukturen institutionalisierten den Gehorsam gegenüber männlicher Autorität und religiösen Normen, mit körperlichen oder rechtlichen Sanktionen bei Ungehorsam.

Unterdrückung von Dissens: Abfall vom Glauben, Blasphemie und Kritik an religiösen Autoritäten waren gesetzlich strafbar, teils mit dem Tod. Dies schuf ein Umfeld, in dem Gehorsam und Konformität erzwungen wurden, wodurch soziale Innovation und Denkfreiheit eingeschränkt waren.

Soziale Hierarchien: Nichtmuslime und Gruppen mit niedrigem Status waren systematischer Diskriminierung ausgesetzt – durch Besteuerung, eingeschränkte Rechte und begrenzte politische Teilhabe. Das religiöse Recht war das Hauptinstrument zur Aufrechterhaltung sozialer Schichtung.

Moderner politischer Islam: Versuche, eine 'islamische Demokratie' zu schaffen, sind historisch und doktrinär widersprüchlich. Eine auf religiösem Recht basierende Regierung stellt zwangsläufig den Gehorsam gegenüber religiösen Autoritäten über die Volkssouveränität und untergräbt so demokratische Prinzipien. Islamistische Bewegungen, die politische Macht anstrebten, führten häufig zu autoritären Regimen, zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit und zur Verstärkung sozialer Hierarchien.

Zusammenfassung: Die historische Entwicklung des Islams zeigt ein durchgehendes Muster von Eroberung, Hierarchie, sozialer Kontrolle, Geschlechter- und Minderheiteneinschränkungen sowie Unterdrückung von Dissens. Die Vorstellung friedlicher Koexistenz oder demokratischer Anpassung ist oft eine moderne Rationalisierung und spiegelt nicht die grundlegenden Lehren oder historischen Praktiken der Religion wider.

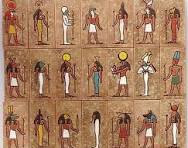

Inklusivität und kultureller Pluralismus. Polytheistische Religionen, die in antiken Zivilisationen wie Griechenland, Rom und Ägypten praktiziert wurden, umfassten oft eine Vielzahl von Gottheiten und kulturellen Praktiken.

Kulturelle Integration: Polytheistische Gesellschaften waren im Allgemeinen inklusiv und ermöglichten die Integration verschiedener Gottheiten und Bräuche. Diese Offenheit förderte den kulturellen Austausch und die Vermischung von Traditionen.

Politische Legitimation: Herrscher verbanden sich oft mit Gottheiten, um ihre Autorität zu legitimieren. Während dies einen einheitlichen kulturellen Rahmen schuf, stärkte es zugleich hierarchische Strukturen und die Machtzentralisierung.

Niedergang und Transformation: Der Aufstieg der monotheistischen Religionen, insbesondere des Christentums, führte zum Niedergang polytheistischer Praktiken. Der Übergang war oft geprägt von der Unterdrückung polytheistischer Traditionen und der Einführung neuer religiöser Normen. Der Fokus des Polytheismus auf Inklusivität und kulturellen Pluralismus ermöglichte vielfältige Ausdrucksformen von Glauben und Praxis, stand aber auch in Wechselwirkung mit politischen Strukturen, die individuelle Autonomie einschränken konnten.

Machtstrukturen und menschliche Autonomie. Beim Vergleich der historischen Auswirkungen dieser religiösen Systeme zeigen sich mehrere Muster: Zentralisierung der Autorität – alle drei religiösen Traditionen waren mit der Zentralisierung der Macht verbunden, sei es durch die Kirche im Christentum, das Kalifat im Islam oder den göttlichen Anspruch der Könige in polytheistischen Gesellschaften. Diese Zentralisierung schränkte häufig individuelle Autonomie und Dissens ein. Kulturelle Unterdrückung – die Ausbreitung dieser Religionen ging oft mit der Unterdrückung indigener Kulturen und Praktiken einher, insbesondere während der Kolonialzeit und in Regionen, in denen religiöse Konversion erzwungen wurde.

Jede Tradition war mit der Errichtung und Aufrechterhaltung sozialer Hierarchien verbunden. Im Christentum zeigte sich dies im Feudalsystem, im Islam durch die Kalifatsstruktur und in polytheistischen Gesellschaften durch Kasten- oder Klassensysteme. Obwohl diese Religionen zum kulturellen und intellektuellen Fortschritt beitrugen, spiegeln ihre historischen Entwicklungen auch Muster von Kontrolle und Einschränkung menschlicher Autonomie wider. Diese Analyse bietet eine kritische Untersuchung der historischen Auswirkungen des Christentums, des Islams und des Polytheismus und hebt die Komplexitäten und Widersprüche hervor, die ihren gesellschaftlichen Rollen innewohnen. Der nächste Abschnitt wird die Rolle der Religion in der Bildung behandeln und untersuchen, wie religiöse Doktrinen die Bildungssysteme beeinflusst haben und welche Auswirkungen dies auf die menschliche Entwicklung hatte.

Islamischer Bildungsansatz – Historischer Überblick

Frühislamische Bildung (7.–10. Jahrhundert)

Zentrale Fakten:

Der Koran als Grundlage: Bildung im frühen Islam konzentrierte sich vor allem auf das Auswendiglernen und Verstehen des Korans.

Moscheeschulen (Madrasa/Moscheeunterricht):

- Frühe Bildungsveranstaltungen fanden oft in Moscheen statt.

- Die Schüler lernten Koranrezitation, Grundkenntnisse im Lesen und Schreiben sowie moralisch-religiöse Unterweisung.

Bedeutende Persönlichkeiten:

- Der Prophet Mohammed (570–632 n. Chr.) betonte Lernen und Alphabetisierung; ihm wird das Zitat zugeschrieben: „Sucht Wissen, auch wenn ihr bis nach China gehen müsst.“

- Lehrplan: Schwerpunkt auf Koran, Hadith (Aussprüche des Propheten), grundlegender arabischer Alphabetisierung und religiösen Pflichten.

Einschränkungen / Frühe Begrenzungen:

Bildung war hauptsächlich religiös; weltliche Wissenschaften waren zweitrangig.

Anfangs war die Bildung von Mädchen begrenzt; der Schwerpunkt lag vor allem auf männlichen Schülern für den Religionsunterricht.

Der Zugang hing von der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft und von finanziellen Mitteln ab.

Mittelalterliche islamische Bildung (10.–15. Jahrhundert)

Einrichtungen / Institutionen:

Madrasa-System:

- Die ersten formellen Madrasas entstanden im 10. Jahrhundert (z. B. Nizamiyya in Bagdad, gegründet 1065 von Nizam al-Mulk).

- Sie boten einen strukturierten Lehrplan, Stipendien und die Ausbildung von Religionsgelehrten (Ulama).

Privatunterricht: Gelehrte gaben auch privaten Unterricht in Häusern oder kleinen Schulen.

Erweiterung des Lehrplans:

Religiöse Studien blieben zentral (Koran, Hadith, Fiqh – islamische Rechtswissenschaft).

Allmählich kamen Mathematik, Medizin, Astronomie, Logik und Philosophie hinzu, besonders in Städten wie Bagdad, Córdoba und Kairo.

Einschränkungen / Fakten:

Frauen hatten begrenzten Zugang; wohlhabende Frauen studierten manchmal zu Hause mit privaten Lehrern.

Nichtmuslime konnten Schulen betreiben, jedoch meist unter gemeinschaftlichen oder staatlichen Einschränkungen.

Weltliche Wissenschaften wurden teils als Ergänzung zum religiösen Wissen betrachtet, aber nicht überall gefördert.

Frühe Neuzeit (16.–19. Jahrhundert)

Zentrale Fakten / Einrichtungen:

Osmanisches Reich: Vom Staat unterstützte Madrasas existierten in Städten wie Istanbul. Lehrplan: Koranstudien, Rechtswissenschaft, Theologie, Logik, Arithmetik, Geschichte.

Südasien (Mogulreich): Weitreichendes Netz von Madrasas und Koranschulen; bedeutende Einrichtungen waren u. a. Darul Uloom Deoband (gegründet 1866).

Lehrplanreformen:

Einige Madrasas führten moderne Fächer wie Medizin, Astronomie und Grammatik ein.

Einschränkungen / Fakten:

Geschlechtertrennung blieb bestehen; formelle Mädchenschulen waren selten.

Nichtreligiöse Bildung war oft begrenzt und von religiösen Autoritäten kontrolliert.

Moderne islamische Bildung (20.–21. Jahrhundert)

Staatliche Reformen:

Länder wie Ägypten, Saudi-Arabien und Pakistan richteten staatlich unterstützte Madrasas und islamische Universitäten ein.

Beispiele: Die Al-Azhar-Universität (Kairo) modernisierte ihren Lehrplan, um Wissenschaften, Recht und internationale Studien einzuschließen.

Integration mit weltlicher Bildung:

Viele moderne Madrasas kombinieren Mathematik, Naturwissenschaften und Sprachen mit traditionellen Religionsstudien.

Globale Verbreitung:

Islamische Schulen gibt es heute weltweit, von Indonesien bis nach Europa und Nordamerika.

Einschränkungen / Fakten:

Einige Länder beschränken die Einschreibung von Mädchen in traditionelle Religionsschulen (obwohl sich dies in vielen Regionen ändert).

Der Lehrplan wird manchmal streng kontrolliert, um mit nationalen oder religiösen Gesetzen übereinzustimmen.

Politische oder konfessionelle Spannungen beeinflussen gelegentlich, was in Religionsschulen gelehrt werden darf.

Zentrale Prinzipien des islamischen Bildungsansatzes

- Religiöse Zentralität: Koran, Hadith und Fiqh als Kernstudien.

- Moralische & ethische Unterweisung: Bildung ist ganzheitlich – intellektuelle + moralische Entwicklung.

- Lehrer-Schüler-Beziehung: Betonung von Respekt, Mentorschaft und mündlicher Überlieferung.

- Gemeinschaftsbasiertes Lernen: Moscheen, Madrasas und private Lehrer dienen als Lernzentren.

- Anpassungsfähigkeit: Im Laufe der Jahrhunderte erweiterten sich die Lehrpläne um Mathematik, Astronomie, Medizin und moderne Wissenschaften.

Basierend auf den Menschenrechten können wir zu folgendem Fazit kommen:

- Private Ausübung: Einzelpersonen können privat glauben, was sie wollen.

- Öffentliche Verbreitung eingeschränkt: Kein Predigen, Missionieren oder religiöser Aktivismus außerhalb der dafür vorgesehenen privaten Räume.

- Nur ausgewiesene Räume: Religiöse Gottesdienste nur in spezifischen, registrierten Bereichen erlaubt.

- Strafen für öffentliche Verbreitung: Durchsetzung bezieht sich auf öffentliche Handlungen, nicht auf private Überzeugungen.

Religion und Bildung

1. Religiologie: Definition

Religiologie ist die wissenschaftliche Untersuchung der Religion als menschliches und soziales Phänomen. Sie untersucht religiöse Glaubensvorstellungen, Lehren, Rituale, Texte und Institutionen, ohne eine bestimmte Religion zu fördern oder auszuüben. Im Gegensatz zur Theologie, die Religion aus einer gläubigen Perspektive interpretiert, ist die Religiologie deskriptiv, analytisch und vergleichend.

- Sie untersucht Religionen historisch, soziologisch, psychologisch und anthropologisch.

- Sie analysiert die sozialen, politischen und kulturellen Auswirkungen von Religionen, einschließlich ihrer Rolle bei der Gestaltung von Gesetzen, Ethik und Hierarchien.

- Religiologie erkennt die Vielfalt der Glaubenssysteme – von Monotheismus und Polytheismus bis hin zu Animismus – an und bewertet ihren Einfluss auf menschliche Gesellschaften objektiv.

Schlüsselpunkt: Religiologie ist kein Werkzeug zur Indoktrination; sie ist eine Disziplin zum Verstehen von Religionen als soziale und kulturelle Kräfte, nicht als Quellen moralischer oder göttlicher Autorität.

2. Religiologie als Wissenschaft

Religiologie qualifiziert sich als Wissenschaft, weil sie empirischen, analytischen und methodologischen Prinzipien folgt:

- Empirische Beobachtung: Religionen werden anhand historischer Aufzeichnungen, Texte, Rituale und materieller Kultur untersucht. Beweise werden systematisch gesammelt.

- Vergleichende Methode: Gelehrte untersuchen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen religiösen Systemen und identifizieren Muster in Lehre, sozialer Kontrolle, Geschlechterrollen und Hierarchie.

- Kritische Analyse: Ansprüche auf moralische Autorität oder göttliche Wahrheit werden nicht im Glauben akzeptiert; vielmehr werden Religionen in Bezug auf ihre gesellschaftlichen Konsequenzen und ihre innere Logik bewertet.

- Prognostische und erklärende Kraft: Religiologie erklärt Phänomene wie religiös motivierte Konflikte, soziale Schichtung und Geschlechterunterdrückung und liefert Einblicke in menschliches Verhalten unter religiösem Einfluss.

Beispiele für wissenschaftliche Erkenntnisse:

- Monotheistische Religionen zentralisieren oft Autorität, erzwingen hierarchischen Gehorsam und begrenzen Dissens.

- Polytheistische Systeme erlauben im Allgemeinen mehr Pluralismus, Flexibilität und individuelle Autonomie.

- Religiöse Lehren korrelieren historisch mit sozialen Einschränkungen wie Geschlechterungleichheit, Familienkontrolle oder politischer Unterdrückung.

3. Grundanforderungen für Bildungsprozesse

Wenn Religiologie in die Bildung integriert wird, müssen bestimmte Prinzipien strikt befolgt werden:

- Säkularer Lehrplan: Religionsunterricht muss deskriptiv, analytisch und unparteiisch bleiben. Schüler sollen Religionen als soziale Phänomene kennenlernen, nicht als moralische Vorschriften.

- Schwerpunkt auf kritischem Denken: Schüler müssen religiöse Texte, Lehren und Institutionen kritisch bewerten und historische wie zeitgenössische Auswirkungen verstehen, ohne zum Glauben beeinflusst zu werden.

- Vergleichende Perspektive: Lehrpläne sollten mehrere religiöse Systeme (Christentum, Islam, Hinduismus, Polytheismus, säkulare Weltanschauungen) umfassen, um Muster von sozialer Kontrolle, Hierarchie und Freiheit zu veranschaulichen.

- Ethische Neutralität: Pädagogen dürfen keine religiöse Weltanschauung fördern oder eine Gruppe bevorzugen. Ziel ist Wissen und Verständnis, nicht Bekehrung oder moralische Belehrung.

- Dokumentation und Beweise: Behauptungen über Religion müssen durch historische Aufzeichnungen, soziologische Studien und wissenschaftliche Forschung gestützt sein, nicht durch Anekdoten oder doktrinäre Behauptungen.

4. Bildung muss religiöse Propaganda strikt verbieten

Ein zentrales Prinzip der modernen Bildung ist die absolute Trennung von Unterricht und religiöser Indoktrination:

- Keine Teilnahme an Glaubenspraktiken: Schüler dürfen nicht verpflichtet oder ermutigt werden, an Gebeten, Ritualen oder religiösen Zeremonien teilzunehmen.

- Keine Förderung von Glaubenssystemen: Lehrkräfte dürfen keine religiösen Wahrheitsansprüche, moralischen Imperative oder göttliche Autorität im Unterricht vertreten.

- Verhinderung sozialen Drucks: Religiöser Einfluss kann Hierarchien, Diskriminierung oder Gruppenzwang erzeugen und damit Gleichheit und Gedankenfreiheit untergraben.

- Rechtliche und ethische Präzedenzfälle: Internationale Menschenrechtsrahmen (z. B. UNESCO, UN-Menschenrechtserklärung) erkennen das Recht auf säkulare, unparteiische Bildung und den Schutz vor religiösem Zwang an.

Fazit: Religionen können wissenschaftlich durch Religiologie untersucht werden, aber Bildungsprozesse dürfen niemals als Plattform für Propaganda oder Indoktrination dienen. Säkularer, kritischer und vergleichender Unterricht stellt sicher, dass Schüler unabhängiges Denken, kulturelle Bildung und soziale Autonomie entwickeln – frei von den historischen Mustern der Kontrolle, die religiöse Institutionen auferlegt haben.