1. Religione: fatti e dichiarazioni

Benevolenza o consolidamento del potere? Il cristianesimo, in particolare nelle sue forme istituzionalizzate, si è spesso presentato come una forza di pace, carità e guida morale. Tuttavia, un’analisi più approfondita degli eventi storici rivela un quadro più complesso.

Le Crociate (1096–1291): Iniziate dalla Chiesa cattolica, queste campagne militari miravano a riconquistare Gerusalemme dal dominio musulmano. Esse provocarono un’enorme perdita di vite umane, distruzione culturale e inimicizie durature tra le comunità cristiane e musulmane. La Prima Crociata da sola portò al massacro di migliaia di ebrei e musulmani a Gerusalemme.

L’Inquisizione (XII–XIX secolo): La Chiesa cattolica istituì tribunali per identificare ed eliminare l’eresia. Queste inquisizioni portarono alla tortura e all’esecuzione di migliaia di persone, in particolare durante l’Inquisizione spagnola, quando i sospetti di eresia venivano bruciati sul rogo.

Colonialismo e attività missionaria: Le potenze coloniali europee giustificarono spesso le loro conquiste attraverso una 'missione civilizzatrice', che includeva la diffusione del cristianesimo. Ciò portò alla soppressione delle culture indigene, a conversioni forzate e alla creazione di sistemi che privilegiavano le norme religiose europee rispetto alle tradizioni locali.

Movimento di Losanna: Sebbene il cristianesimo abbia indubbiamente contribuito all’arte, all’educazione e ai servizi sociali, tali contributi furono spesso intrecciati con tentativi di consolidare il potere e il controllo su popolazioni diverse.

Islam: conquista, controllo sociale e autorità istituzionalizzata. L’islam, emerso nel VII secolo, si espanse rapidamente in Medio Oriente, Nord Africa e oltre, principalmente attraverso la conquista militare, la coercizione e la centralizzazione politica. La sua diffusione non fu un’influenza culturale benigna, ma un’imposizione sistematica dell’autorità religiosa su popolazioni eterogenee.

Califfati Rashidun e Omayyadi (632–750): Dopo la morte del profeta Maometto, l’impero islamico si espanse mediante campagne militari. I popoli conquistati furono spesso sottomessi, tassati (jizya) e sottoposti alla legge islamica (sharia), che codificava gerarchie religiose e limitava le libertà dei non musulmani. La resistenza o la dissidenza venivano punite severamente.

Al-Andalus (711–1492): Sebbene alcune narrazioni parlino di convivenza culturale, la realtà comportò l’applicazione sistematica dell’autorità islamica. I non musulmani subirono restrizioni legali, conversioni forzate e periodi di persecuzione. L’attività intellettuale e il progresso scientifico esistevano, ma sempre sotto la supervisione religiosa, limitando il libero pensiero e la ricerca indipendente.

Genere e controllo familiare: Fin dai primi califfati, la legge islamica limitò l’autonomia delle donne nel matrimonio, nel divorzio, nell’eredità e nella vita pubblica. La poliginia, i rigidi codici di abbigliamento e la tutela maschile rafforzarono il controllo patriarcale. Le strutture familiari istituzionalizzarono l’obbedienza all’autorità maschile e alle norme religiose, con sanzioni legali o corporali in caso di disobbedienza.

Soppressione del dissenso: L’apostasia, la blasfemia e la critica alle autorità religiose erano punibili per legge, talvolta con la morte. Ciò creò un ambiente in cui obbedienza e conformità venivano imposte, limitando l’innovazione sociale e la libertà di pensiero.

Gerarchie sociali: I non musulmani e i gruppi di basso status erano soggetti a discriminazioni sistemiche, tra cui tassazioni, diritti limitati e ridotta partecipazione politica. La legge religiosa era il principale strumento di mantenimento della stratificazione sociale.

Islam politico moderno: I tentativi di creare una 'democrazia islamica' sono storicamente e dottrinalmente contraddittori. Un governo basato sulla legge religiosa privilegia necessariamente l’obbedienza alle autorità religiose rispetto alla sovranità popolare, minando così i principi democratici. I movimenti islamisti che hanno cercato il potere politico hanno spesso portato a regimi autoritari, repressione della libertà di espressione e rafforzamento delle gerarchie sociali.

Sintesi: La traiettoria storica dell’islam mostra un modello costante di conquista, gerarchia, controllo sociale, restrizioni di genere e di minoranze e repressione del dissenso. L’idea di una pacifica coesistenza o di un adattamento democratico è spesso una razionalizzazione moderna, non rappresentativa delle dottrine o pratiche storiche fondamentali della religione.

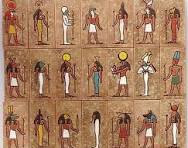

Inclusività e pluralismo culturale. Le religioni politeiste, praticate nelle civiltà antiche come Grecia, Roma ed Egitto, abbracciavano spesso una molteplicità di divinità e pratiche culturali.

Integrazione culturale: Le società politeiste erano generalmente inclusive, consentendo l’integrazione di diverse divinità e tradizioni. Questa apertura favorì gli scambi culturali e la fusione delle usanze.

Legittimazione politica: I sovrani si associavano spesso alle divinità per legittimare la propria autorità. Sebbene ciò fornisse un quadro culturale unificante, rafforzava anche le strutture gerarchiche e la centralizzazione del potere.

Declino e trasformazione: L’ascesa delle religioni monoteiste, in particolare del cristianesimo, portò al declino delle pratiche politeiste. La transizione fu spesso segnata dalla soppressione delle tradizioni politeiste e dall’imposizione di nuove norme religiose. L’enfasi del politeismo sull’inclusività e sul pluralismo culturale consentiva una varietà di espressioni di fede e pratica, ma interagiva anche con strutture politiche che potevano limitare l’autonomia individuale.

Strutture di potere e autonomia umana. Confrontando gli impatti storici di questi sistemi religiosi emergono diversi modelli: Centralizzazione dell’autorità: tutte e tre le tradizioni religiose sono state associate alla centralizzazione del potere — sia attraverso la Chiesa nel cristianesimo, il califfato nell’islam o il diritto divino dei re nelle società politeiste. Questa centralizzazione spesso limitava l’autonomia individuale e la dissidenza. Soppressione culturale: la diffusione di queste religioni comportò frequentemente la soppressione di culture e pratiche indigene, in particolare durante i periodi coloniali e nelle regioni dove la conversione religiosa era imposta.

Ogni tradizione è stata collegata alla creazione e al mantenimento di gerarchie sociali. Nel cristianesimo ciò si manifestava nel sistema feudale; nell’islam attraverso la struttura califfale; e nelle società politeiste tramite sistemi di caste o classi. Sebbene queste religioni abbiano contribuito allo sviluppo culturale e intellettuale, le loro traiettorie storiche riflettono anche schemi di controllo e limitazione dell’autonomia umana. Questa analisi offre un esame critico degli impatti storici del cristianesimo, dell’islam e del politeismo, mettendo in luce le complessità e le contraddizioni insite nei loro ruoli sociali. La sezione successiva approfondirà il ruolo della religione nell’educazione, esplorando come le dottrine religiose abbiano influenzato i sistemi educativi e le implicazioni per lo sviluppo umano.

Approccio Educativo Islamico – Panoramica Storica

Educazione Islamica Antica (VII–X secolo)

Fatti Chiave:

Il Corano come Fondamento: l’educazione nell’islam delle origini era principalmente incentrata sulla memorizzazione e comprensione del Corano.

Scuole nelle Moschee (Madrasa/Lezioni in Moschea):

- Le prime riunioni educative si tenevano spesso nelle moschee.

- Gli studenti imparavano la recitazione del Corano, l’alfabetizzazione di base e l’istruzione morale/religiosa.

Figure di Rilievo:

- Il Profeta Maometto (570–632 d.C.) sottolineò l’importanza dell’apprendimento e dell’alfabetizzazione; secondo la tradizione disse: “Cercate la conoscenza anche se doveste andare fino in Cina”.

- Curriculum: incentrato su Corano, Hadith (detti del Profeta), alfabetizzazione araba di base e obblighi religiosi.

Restrizioni / Fatti delle Prime Limitazioni:

L’educazione era principalmente religiosa; le scienze secolari erano secondarie.

Inizialmente, l’istruzione femminile era limitata; l’attenzione era rivolta soprattutto agli studenti maschi per l’insegnamento religioso.

L’accesso dipendeva dall’appartenenza comunitaria e dalle risorse economiche.

Educazione Islamica Medievale (X–XV secolo)

Istituzioni / Strutture:

Sistema delle Madrasas:

- Le prime madrasas formali apparvero nel X secolo (es. Nizamiyya a Baghdad, fondata nel 1065 da Nizam al-Mulk).

- Offrivano un curriculum strutturato, borse di studio e la formazione di studiosi religiosi (ulama).

Insegnamento privato: gli studiosi offrivano anche lezioni private nelle case o in piccole scuole.

Espansione del Curriculum:

Gli studi religiosi restavano centrali (Corano, Hadith, Fiqh – giurisprudenza islamica).

Si aggiunsero gradualmente matematica, medicina, astronomia, logica, filosofia, soprattutto in città come Baghdad, Cordova, Il Cairo.

Restrizioni / Fatti:

Le donne avevano accesso limitato; le donne dell’élite a volte studiavano a casa con tutor privati.

I non musulmani potevano gestire scuole ma solitamente sotto restrizioni comunitarie o statali.

Le scienze secolari erano talvolta considerate complementari al sapere religioso, ma non sempre incoraggiate.

Prima Età Moderna (XVI–XIX secolo)

Fatti Chiave / Istituzioni:

Impero Ottomano: Esistevano madrasas sostenute dallo Stato in città come Istanbul. Curriculum: studi coranici, giurisprudenza, teologia, logica, aritmetica, storia.

Asia Meridionale (Impero Mughal): Ampia rete di madrasas e scuole coraniche; istituzioni notevoli includevano il Darul Uloom Deoband (fondato nel 1866).

Riforma del Curriculum:

Alcune madrasas iniziarono a introdurre materie moderne come medicina, astronomia e grammatica.

Restrizioni / Fatti:

La segregazione di genere persisteva; le madrasas femminili formali erano rare.

L’istruzione non religiosa era spesso limitata e controllata dalle autorità religiose.

Educazione Islamica Moderna (XX–XXI secolo)

Riforme Statali:

Paesi come Egitto, Arabia Saudita e Pakistan hanno istituito madrasas e università islamiche sostenute dal governo.

Esempi: l’Università di al-Azhar (Il Cairo) ha modernizzato il curriculum includendo scienze, diritto e studi internazionali.

Integrazione con l’Istruzione Secolare:

Molte madrasas moderne includono matematica, scienze e lingue accanto agli studi religiosi tradizionali.

Diffusione Globale:

Le scuole islamiche oggi esistono in tutto il mondo, dall’Indonesia all’Europa e al Nord America.

Restrizioni / Fatti:

Alcuni paesi limitano l’iscrizione femminile nelle scuole religiose tradizionali (anche se ciò sta cambiando in molte regioni).

Il curriculum è talvolta rigidamente controllato per conformarsi alle leggi nazionali o religiose.

Le tensioni politiche o settarie a volte influenzano ciò che può essere insegnato nelle scuole religiose.

Principi Chiave dell’Approccio Educativo Islamico

- Centralità Religiosa: Corano, Hadith e Fiqh come studi fondamentali.

- Istruzione Morale ed Etica: l’educazione è olistica — sviluppo intellettuale + morale.

- Rapporto Maestro-Studente: enfasi sul rispetto, la guida e la trasmissione orale.

- Apprendimento Comunitario: moschee, madrasas e tutor privati fungono da centri di apprendimento.

- Adattabilità: nei secoli, i curricula si sono ampliati includendo matematica, astronomia, medicina e scienze moderne.

Sulla base dei diritti umani, possiamo giungere al seguente riepilogo:

- Pratica privata: Gli individui possono credere ciò che vogliono, in privato.

- Propagazione pubblica limitata: Nessuna predicazione, proselitismo o attivismo religioso al di fuori degli spazi privati designati.

- Solo spazi dedicati: I servizi religiosi sono consentiti solo in aree specifiche e registrate.

- Sanzioni per propagazione pubblica: L'applicazione riguarda gli atti pubblici, non la convinzione privata stessa.

Religione ed Educazione

1. Religiologia: Definizione

La religiolgia è lo studio scientifico della religione come fenomeno umano e sociale. Esamina credenze religiose, dottrine, rituali, testi e istituzioni senza promuovere né praticare alcuna fede. A differenza della teologia, che interpreta la religione dall’interno di una prospettiva di fede, la religiolgia è descrittiva, analitica e comparativa.

- Studia le religioni storicamente, sociologicamente, psicologicamente e antropologicamente.

- Analizza l’impatto sociale, politico e culturale delle religioni, incluso il loro ruolo nel plasmare leggi, etiche e gerarchie.

- La religiolgia riconosce la diversità dei sistemi di credenze — dal monoteismo al politeismo fino all’animismo — e valuta obiettivamente la loro influenza sulle società umane.

Punto Chiave: La religiolgia non è uno strumento di indottrinamento; è una disciplina per comprendere le religioni come forze sociali e culturali, non come fonti di autorità morale o divina.

2. Religiologia come Scienza

La religiolgia si qualifica come scienza perché aderisce a principi empirici, analitici e metodologici:

- Osservazione Empirica: Le religioni vengono studiate attraverso documenti storici, testi, rituali e cultura materiale. Le prove sono raccolte in modo sistematico.

- Metodo Comparativo: Gli studiosi esaminano somiglianze e differenze tra sistemi religiosi, identificando modelli in dottrina, controllo sociale, ruoli di genere e gerarchie.

- Analisi Critica: Le affermazioni di autorità morale o verità divina non vengono accettate per fede; al contrario, le religioni sono valutate per le loro conseguenze sociali e la loro logica interna.

- Potere Predittivo ed Esplicativo: La religiolgia spiega fenomeni come conflitti motivati religiosamente, stratificazione sociale e oppressione di genere, fornendo intuizioni sul comportamento umano sotto l’influenza religiosa.

Esempi di Intuizioni Scientifiche:

- Le religioni monoteiste spesso centralizzano l’autorità, impongono obbedienza gerarchica e limitano il dissenso.

- I sistemi politeisti generalmente consentono maggiore pluralismo, flessibilità e autonomia individuale.

- Le dottrine religiose storicamente correlano con restrizioni sociali, come disuguaglianza di genere, controllo familiare o oppressione politica.

3. Requisiti Fondamentali per i Processi Educativi

Quando la religiolgia è inclusa nell’educazione, devono essere rigorosamente seguiti determinati principi:

- Curriculum Secolare: Lo studio delle religioni deve rimanere descrittivo, analitico e imparziale. Gli studenti dovrebbero imparare a conoscere le religioni come fenomeni sociali, non come prescrizioni morali.

- Enfasi sul Pensiero Critico: Gli studenti devono valutare criticamente testi, dottrine e istituzioni religiose, comprendendo impatti storici e contemporanei senza essere influenzati a credere.

- Prospettiva Comparativa: I curricula dovrebbero includere più sistemi religiosi (Cristianesimo, Islam, Induismo, politeismo, sistemi di credenze secolari) per illustrare modelli di controllo sociale, gerarchia e libertà.

- Neutralità Etica: Gli educatori non possono promuovere alcuna visione religiosa né favorire alcun gruppo. L’obiettivo è conoscenza e comprensione, non conversione o istruzione morale.

- Documentazione e Prove: Le affermazioni sulla religione devono essere supportate da documenti storici, studi sociologici e ricerche scientifiche, non da aneddoti o affermazioni dottrinali.

4. L’Educazione Deve Vietare Rigorosamente la Propagazione Religiosa

Un principio centrale dell’educazione moderna è l’assoluta separazione tra insegnamento e indottrinamento religioso:

- Nessuna Partecipazione a Pratiche Religiose: Gli studenti non devono essere obbligati né autorizzati a partecipare a preghiere, rituali o cerimonie religiose.

- Nessuna Promozione di Sistemi di Credenze: Gli insegnanti non possono sostenere affermazioni di verità religiosa, imperativi morali o autorità divina nell’istruzione in classe.

- Prevenzione della Pressione Sociale: L’influenza religiosa può creare gerarchie, discriminazione o pressioni tra pari, minando l’uguaglianza e la libertà di pensiero.

- Precedenti Legali ed Etici: I quadri internazionali sui diritti umani (es. UNESCO, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU) riconoscono il diritto a un’educazione laica, imparziale e alla protezione dalla coercizione religiosa.

Conclusione: Le religioni possono essere studiate scientificamente attraverso la religiolgia, ma i processi educativi non devono mai servire come piattaforma di propaganda o indottrinamento. Uno studio secolare, critico e comparativo garantisce che gli studenti sviluppino pensiero indipendente, alfabetizzazione culturale e autonomia sociale, liberi dai modelli storici di controllo imposti dalle istituzioni religiose.