Comme nous l’avons mentionné, notre point de départ est tiré d’États bien établis...

En tant qu’États identifiables, on peut distinguer, dans la rétrospective historique chinoise de l’Antiquité, deux empires majeurs.

⛩️ L’Empire Qin (Dynastie Qin, 221–206 av. J.-C.) — le premier État impérial unifié de l’histoire chinoise. Cet État servira de principal objet pour notre analyse descendante, retraçant les origines culturelles de la civilisation. Fondé par Qin Shi Huang, qui unifia les territoires des Royaumes Combattants, le Qin instaura une centralisation complète de la bureaucratie, et normalisa les poids, les mesures, l’écriture et la loi. Fonctionnellement, le Qin établit le modèle même de ce que signifie « empire » dans le contexte chinois — un commandement centralisé de l’Empereur à travers les préfectures administratives.

⛩️ L’Empire Han (Han occidental, 206 av. J.-C. – 9 apr. J.-C. ; Han oriental, 25 – 220 apr. J.-C.) — successeur et stabilisateur du modèle Qin, plus durable et plus riche culturellement. Le gouvernement Han introduisit la bureaucratie confucéenne, les premières racines des examens de la fonction publique, et un équilibre entre l’autorité centrale impériale et l’administration locale. Il étendit le contrôle territorial vers l’Asie centrale par la Route de la Soie, marquant la deuxième grande consolidation impériale de l’histoire chinoise.

⛩️ Le contexte Zhou (vers 1046–256 av. J.-C.)

La dynastie Zhou se distingua par ses réalisations dans la réunion de dizaines de territoires, parvenant finalement à les unir en un seul État sous l’autorité unique de l’empereur. Néanmoins, ce processus ne fut pas immédiat — la période de consolidation dura plus de sept siècles et demi.

– La dynastie Zhou succéda à la dynastie Shang et introduisit le concept du Mandat du Ciel — la légitimité morale justifiant le pouvoir.

– Le gouvernement des Zhou occidentaux (1046–771 av. J.-C.) était féodal : le pouvoir était réparti entre des seigneurs héréditaires.

Vous pensez que tout cela aurait été simple ? Nous le pensions aussi... Mais cette fragmentation nécessitait plus de précisions.

La période des Zhou orientaux fut principalement consacrée à des activités de conquête — et non sans succès :

– Période des Printemps et Automnes (771–481 av. J.-C.) : des dizaines d’États semi-autonomes, nominalement sous la royauté Zhou. Les dirigeants locaux entreprirent des réformes, bâtirent des armées et développèrent des bureaucraties.

– Période des Royaumes Combattants (481–221 av. J.-C.) : sept grandes puissances (Qi, Chu, Yan, Han, Zhao, Wei, Qin). Les guerres favorisèrent la centralisation et le progrès technologique.

Pendant cette période, l’État de Qin, situé à l’extrême ouest, se renforça progressivement grâce à la réforme agraire, à l’innovation militaire et à un gouvernement légaliste strict (notamment sous Shang Yang).

✏️ Transition : de la désunion Zhou à l’unification Qin

La royauté Zhou perdit son contrôle effectif ; son autorité ne subsista que symboliquement. Le Qin adopta le Légalisme, remplaça l’aristocratie héréditaire par des fonctionnaires nommés, et imposa une fiscalité et une conscription standardisées. En exploitant la géographie (fertile vallée de la Wei, terrain défendable) ainsi que les réformes foncières et militaires, le Qin devint l’État le plus efficace et centralisé. En 221 av. J.-C., Qin Shi Huang vainquit ses derniers rivaux, mit fin au monde Zhou et fonda le premier empire chinois — l’Empire Qin.

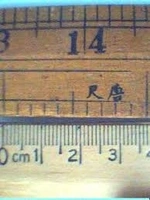

Unités de mesure de la dynastie Qin

Comme nous le savons déjà, la période de gouvernement des Qin se caractérisait par la centralisation de toutes les fonctions administratives de l’État, y compris la fiscalité et la normalisation métrologique. Ces conditions justifient la nécessité d’examiner le système de mesure de cette période.

| Unité Qin | Chinois (秦制) | Relation | Valeur métrique approximative | Remarques |

|---|---|---|---|---|

| Zhi (指) | Largeur de doigt | — | ≈ 0,019 m | Plus petite unité utilisée sur certaines règles |

| Cun (寸) | Pouce | 1 cun = 10 zhi | ≈ 0,023 m | Base pour les petits travaux et outils |

| Chi (尺) | Pied | 1 chi = 10 cun | ≈ 0,231 m | Unité standard de la règle Qin |

| Zhang (丈) | Brasse | 1 zhang = 10 chi | ≈ 2,31 m | Mesure à l’échelle humaine, utilisée en architecture |

| Bu (步) | Pas | 1 bu = 6 chi | ≈ 1,39 m | Utilisé pour la délimitation des champs et des routes |

| Li (里) | Mille chinois | 1 li = 300 bu | ≈ 415 m | Norme pour les relevés routiers et fonciers |

⛏️ Preuves archéologiques :

- Règle de mesure en bronze de la tombe de Fuling (Xi’an, 221 av. n. è.) → 1 chi = 23,1 cm

- Lamelles de bambou de Fangmatan (Tianshui, Gansu) confirment des rapports et notations identiques

- Ornières standardisées près de Xianyang montrent des largeurs d’essieux d’environ 1,5 m, correspondant à l’échelle chi–bu des Qin

| Unité Qin | Chinois (秦制) | Relation | Équivalent moderne approximatif | Remarques |

|---|---|---|---|---|

| Zhu (銖) | — | — | ≈ 0,65 g | Poids de base pour les pièces et les herbes médicinales |

| Liang (兩) | Taël | 1 liang = 24 zhu | ≈ 15,6 g | Norme monétaire et commerciale |

| Jin (斤) | Catty | 1 jin = 16 liang | ≈ 0,249 kg | Poids courant sur les marchés |

| Jun (鈞) | — | 1 jun = 30 jin | ≈ 7,47 kg | Mesure commerciale lourde |

| Shi (石) | — | 1 shi = 4 jun ≈ 120 jin | ≈ 29,9 kg | Unité de volume pour les céréales et la fiscalité |

⛏️ Preuves archéologiques :

- Poids en bronze portant l’inscription « Qin liang » découverts à Xianyang, Yangling et Shuihudi — tous cohérents à ~15,6 g par liang.

- Les pièces Banliang (demi-liang) pèsent ≈ 7,8 g, confirmant le ratio officiel d’émission monétaire (½ liang ≈ 7,8 g).

- Les poids en pierre marqués « Jin » exposés au musée de Xi’an montrent une échelle proportionnelle parfaite.

| Unité Qin | Chinois (秦制) | Relation | Équivalent moderne approximatif | Utilisation courante |

|---|---|---|---|---|

| Sheng (升) | — | — | ≈ 0,200 L | Mesure de base pour les liquides et les céréales |

| Dou (斗) | — | 1 dou = 10 sheng | ≈ 2 L | Commerce quotidien et rations |

| Hu (斛) | — | 1 hu = 10 dou | ≈ 20 L | Stockage, impôts, greniers |

| Shi (石)** | — | 1 shi = 10 hu | ≈ 200 L | Principale unité de grain de l’État (même terme que le poids « shi », mais contexte différent) |

⛏️ Preuves archéologiques :

- Récipients en bronze « Qin hu » et « dou » découverts à Xi’an et Fufeng, portant des inscriptions cohérentes avec le rapport 10:1.

- Les lamelles de bambou de Shuihudi (vers 217 av. J.-C.) contiennent des inventaires utilisant ces unités.

- Des jarres en céramique trouvées dans les fosses de l’armée de terre cuite portent également l’inscription « Shi » (石) pour la comptabilité en vrac.

Les auteurs suggèrent que les interrelations internes du système peuvent constituer une base utile pour une compréhension complète des normes métrologiques de la période.

| Catégorie | Base | Multiplicateurs | Qin → Métrique (approx.) |

|---|---|---|---|

| Longueur | 1 chi | 10 cun = 1 chi → 10 chi = 1 zhang | 1 chi ≈ 0,231 m |

| Poids | 1 liang | 24 zhu = 1 liang → 16 liang = 1 jin | 1 liang ≈ 0,0156 kg |

| Volume | 1 sheng | 10 sheng = 1 dou → 10 dou = 1 hu | 1 sheng ≈ 0,2 L |

Les dérivations méthodologiquement fondées de tous les paramètres ci-dessus, établies en fonction des artefacts correspondants, sont présentées ici à l’attention du lecteur.

| Site | Type de découverte | Importance |

|---|---|---|

| Fangmatan (Gansu) | Lamelles de bambou avec enregistrements de mesures | Confirme le système mathématique administratif des Qin |

| Shuihudi (Hubei) | Textes juridiques et inventaires Qin | Définit les relations d’unités et la fiscalité |

| Xianyang (Shaanxi) | Poids et tiges étalons en bronze | Normes physiques du chi et du liang |

| Site de l’armée de terre cuite | Inscriptions d’outils et dimensions de chars | Normes appliquées en ingénierie |

| Mausolée de Yangling | Mesures de grains avec inscriptions | Vérifie l’échelle volumétrique hu–dou–sheng |

Cet article fait partie d'une publication longue. [Aller à la version complète →]

Ce chapitre est consacré à deux cultures, Babylone et la Perse, et nous découvrons ici pourquoi...

C’est ici que nous revenons en arrière, vers une culture déjà abordée, mais sous un autre angle...